「透明ですこし眩しい」

山本恭平写真展が無事終了いたしました。

お越しいただきましたみなさま

ありがとうございます。

いつもの奥の部屋。

山本さんの写真作品と空間の調和がとても心地よく、

普段よりゆったりとした気持ちで過ごすことができました。

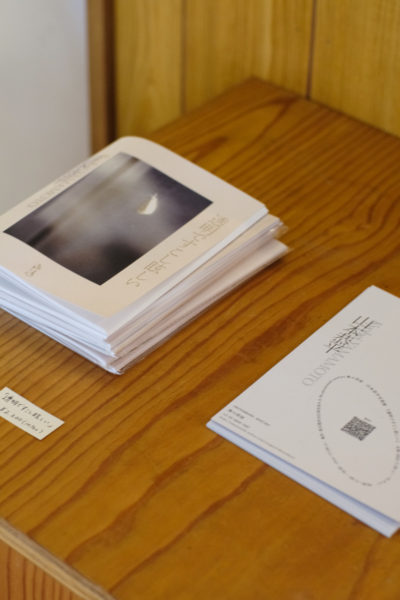

写真展会場と、展示に合わせて制作された写真冊子に掲載された寄稿文をご紹介いたします。

–

見えるものと見えないもの。

あいだに実在する神秘

水島七恵

目に見える、説明可能なものは何ひとつ確信させてはくれず、

むしろ目には見えないもの、闇や空白を含んだものにこそ、

確信に至る道が隠されていたりする。

写真というメディアもま た、「見る」の向こう側にある世界との邂逅であると

感じているが、写真家・山本恭平にと って写真を撮る行為は、

「目の前で起こること。偶然や風向きといった形のないものを拾うよ うな行為」だと話す。

岡山県に生まれ育った山本が写真に意識を傾けたのは、18歳で上京した頃。好きな雑誌を通して写真家という仕事を知り、いつしか憧れるうちに自分と写真が密着していく。

やがて20歳の頃に旅した二度目のインドでは、父親から譲り受けたフィルムカメラが手 放せなくなっていたという。

今回、山本にとって初の写真展となった『透明ですこし眩しい』では、

その当時に撮影した作品も含まれている。被写体としての自分に

カメラのレンズを向けた写真家志望の女性を、山本が撮影した1枚がそれだ。

その1枚は山本にとって、「写真をちゃんと 撮ろうと思ってシャッターを切った、最初の1枚」になる。

自分を撮る人を撮ることからはじま った、写真家という生業。山本は「僕はいつも自分の範疇を超えた力や存在のようなものをどこかで感じながら生きているような感覚があって、写真とは、そうした見えないものを見るための装置でもあるように思います」と語り、事実、展示のために選ばれた写真は自身がすこし眩しくて、すこし怖く感じた気配のする方角に 存在する何かをすくいとっている。言い換えるとそれは、ある対象の一端に触れて、そこからその奥に潜む、

全体像を想像することに近しいのかもし れない 。

「 例えば椅子が被写体だとしてピントは合わせても、

僕はその椅子を見ていなくて、見ているのはそこに流れている空気や温度、

時間といった捉えどころのない、気配配のよ うなもの 。

それを撮ろうとしているし、また撮るまいとしているときもあります」

写真展は、1・2 年前から構想をはじめた。きっかけは、山本が写真を初めた頃によく撮っていたという、木々のポートレート 。いつしか撮らなくなっていたというその木々を、「久しぶりに撮った瞬間、自分のなかで散らばっていたものが集っていくような感じがして。木々はまさに “ 撮った ”というよりも、 偶然 “拾っていく” 感覚がありました」

見えるものと見えないもののあいだに、実在がある。その実在する神秘を、山本は写真を通じて示した。そして「僕のなかでそれは、調和が完璧にとれた状態を実感するとき」だという 、山本の実在に対する意識は、言葉にも及んでいく。「喋った言葉がどこにいくのかにつ いて、興味があります。言葉も記さない限り、目には見えないもの。だから僕は言葉という概念を不思議なものとして捉えてきました。例えば誰もいないだだっ広い場所で何か言葉を叫んだとして、その言葉っていったい何になるんだろうと思うんです。でもきっと、何かにはなるんで すよ。自分に対してなのか、空間に対してなのか、わからないですけど」

——-

水島七恵/ 編集者。2009年からフリーランスとなり、媒体問わず、企画・ディレクション・ 編集・執筆などを行う。2022年、様々な事象のあいだに生じる時間と空間をコンセプトに、出版や企画展示などを行うレーベル、pendulumを始める。企画・編集を務めたフリーマガジン『tempo』(刊行:富士通株式会社ソーシャルデザイン事業本部 )の撮影を山本に依頼した縁を通じて、写真展『透明ですこし眩しい』への寄稿に至る。

* このテキストは、山本恭平写真展『 透明ですこし眩しい 』に合わせて寄稿されました。

All Photos:山本恭平